国内针对产品碳足迹的强制性要求有哪些?

问题 Questions:

随着《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》等一系列文件的发布,越来越多的行业企业开始关注并着手产品碳足迹核算工作。企业普遍关注两大问题:

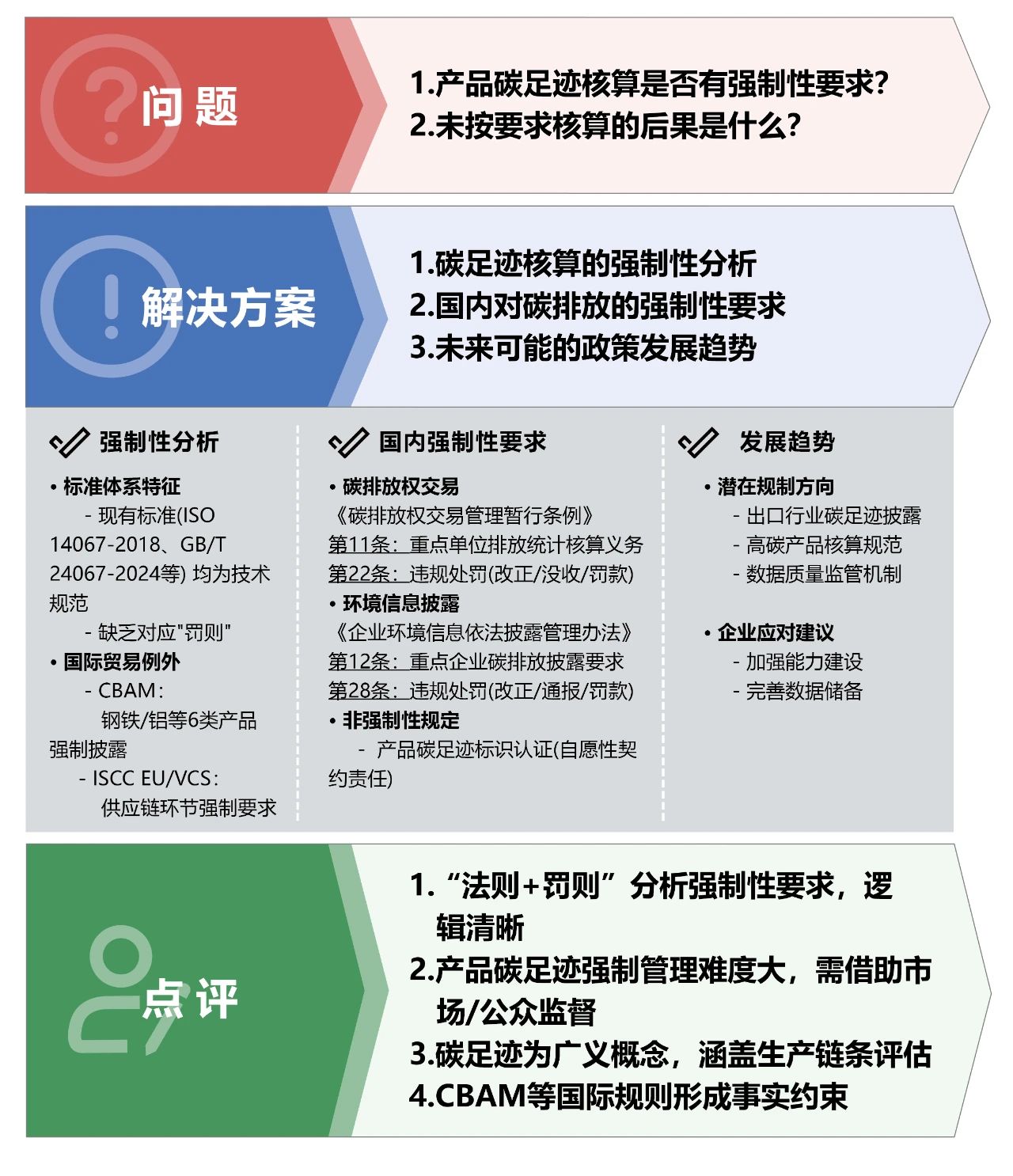

针对产品碳足迹核算,国内是否有强制性要求?

如果企业未按要求开展核算,将面临什么后果?

针对这些问题,作者将结合国内现有政策和自身理解进行解答,供广大读者参考。

解答 Solution:

一

产品碳足迹核算的强制性分析

从法律法规或政策角度审视,一项要求要成为真正的强制性规定,必须同时具备"法则"和"罚则"两个要素,仅规定“禁止的行为”是不够的,必须明确“对应的代价”,才能形成一套完整的体系。无论是组织碳盘查还是产品碳足迹,其本质都是温室气体排放量的计算与汇总。

通过对ISO 14067-2018、PAS 2050:2011、GB/T 24067-2024以及相关文件(如GHG Protocol,ISO 14040等)等国内外主流标准的梳理可以发现,这些文件虽然对产品碳足迹的边界划定、范围划分、计算公式、缺省值、报告格式等内容进行要求,但这些“要求”无一例外,都是从“规范、指南、计算、报告、倡议”等角度而言的,并没有提出强制性要求,本质上都属于技术规范和操作指南范畴,并未设定强制约束条款。即便某些标准提出了明确的“规范”(例如保证数据的完整性、一致性等),也并没有给出对应的“罚则”。因此,“产品碳足迹核算”或者“温室气体排放量化”本身并不具备强制性。

然而在国际贸易领域,情况则有所不同。以CBAM(欧盟碳边境调节机制,也称欧盟碳关税)为例,该机制明确要求出口至欧盟的钢铁、铝等6类产品及部分前体物,必须在CBAM报告中必须填写温室气体排放量;ISCC EU(国际可持续性与碳认证)也对供应链部分环节设定了强制披露温室气体排放的要求;VCS(核证碳标准)项目也要求在项目描述(Project Description)中披露详细的碳排放量,并另附表格披露详细的计算过程。可见,这些国际规则虽非直接针对产品碳足迹,但客观上形成了对相关企业的强制约束。

二

国内现行碳排放的强制性要求梳理

目前,国内明确涉及温室气体排放或碳排放的强制性规定主要集中在以下两个领域:

(一)碳排放权交易管理要求

根据《碳排放权交易管理暂行条例》(国令第775号)的相关要求:

第十一条第一款规定,重点排放单位应“如实准确统计核算本单位温室气体排放量”,同条第二款明确规定,“重点排放单位应当对其排放统计核算数据、年度排放报告的真实性、完整性、准确性负责”。

第二十二条第(一)项、第(二)项规定,“未按照规定统计核算温室气体排放量”和“在年度排放报告编制过程中篡改、伪造数据资料,使用虚假的数据资料或者实施其他弄虚作假行为”的,将会被责令改正、没收违法所得并处罚款。

(二)环境信息披露要求

根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令 第24号)的相关要求:

第十二条第(四)项规定,对于重点排污单位、实施强制性清洁生产审核的企业等,企业年度环境信息依法披露报告应当包括“碳排放信息,包括排放量、排放设施等方面的信息”。

第二十八条规定,“不披露环境信息,或者披露的环境信息不真实、不准确的”,将会被责令改正、通报批评并可处罚款。

目前国内针对碳排放的强制性要求只有以上2个文件。

需要特别说明的是,《产品碳足迹标识认证通用实施规则(试行)》(以下简称《实施规则》)虽然也有碳足迹数据的要求、不满足要求的企业。

业要承担证书撤销后果等后果,但由于:

(1)产品碳足迹标识认证本身属于企业的自愿性行为;

(2)证书被暂停、被撤销等后果,是“自愿性行为未达成目的”,而非“未满足强制性要求”,换句话说,这属于契约责任范畴,与行政处罚有着本质区别。

因此,《实施规则》不能视为强制性规定。

三

发展趋势研判

当前强制性要求主要针对组织层面的碳排放管理,尚未直接延伸到产品碳足迹领域。但组织碳盘查本就是产品碳足迹核算的重要一环(属于作者提出“田一”边界中的“田”),虽然目前的强制性要求较少,但未来可能还将陆续发布更多文件,尤其是在国际贸易绿色壁垒中,预计将在以下方面加强规制:

重点出口行业产品碳足迹披露要求;

高碳产品碳足迹核算规范;

碳足迹数据质量监管机制。

企业应当密切关注政策动向,提前做好能力建设和数据储备。我们将在后续文章中持续跟踪相关政策演进,为企业提供最新解读。